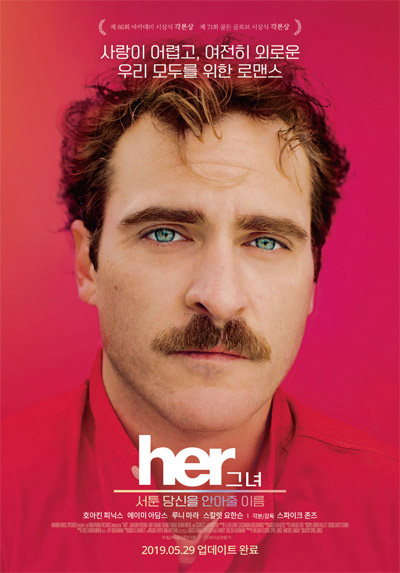

영화 읽는 시간 [2024.07~08] AI 시대 우리의 사랑은 <그녀>

영화 <그녀>의 배경은 2025년 로스엔젤레스다. 영화의 상상력을 현실이 따라잡는다면 지금으로부터 1년 뒤 우리는 인공지능 운영체제와 사랑에 빠질 수도 있다. 챗GPT 열풍 이후 우리의 일상에 인공지능(AI)이 부쩍 가까이 스며든 느낌이다. 물어보면 무엇이든 대답해주는 친절한 척척박사 인공지능의 진화는 어디까지 계속될까.

챗GPT를 개발한 오픈AI(Open AI)는 지난 5월 실시간 대화가 가능한 인공지능 ‘GPT-4o’를 공개했다. 앞서 3월엔 미국의 스타트업 피겨AI(FigureAI)가 사람과 상호작용이 가능한 휴머노이드 로봇 ‘피겨원(Figure 01)’의 시연 영상을 선보였다. 글로벌 빅테크 기업들은 그 어느 때보다 AI 로봇 개발에 열심이다. 이미 일상과 산업현장에서 많은 것을 AI와 로봇이 대체하고 있다. 로봇과의 일자리 경쟁도 진지하게 걱정해야 할 판이다. 기술이 인간을 해방시키다 못해 노동으로부터의 비자발적 해방과 소외를 야기하는 것이다(AI 작가의 탄생을 어떻게 바라봐야 하지?). AI는 어디까지 인간의 영역에 발을 들이게 될까. AI로 인해 인간의 삶은 어떻게 변할까. <그녀>에서처럼 AI는 인간과 감정적으로 깊이 교류하는 단계까지 발전할 수 있을까. AI의 등장은 새삼 인간의 조건에 관해 질문을 던진다. 인간다운 것은 무엇인가. 무엇이 인간을 인간답게 만드는가. 인간적인 너무나 인간적인 AI와의 공존은 가능한가.

무채색의 도시에서 고독을 공기처럼 두르고 살아가는 유능한 대필 작가 테오도르(호아킨 피닉스)는 어느날 세계 최초의 인공지능 운영체제(OS) 광고 앞에서 걸음을 멈춘다. “당신은 누구입니까? 무엇이 될 수 있죠? 어디로 향하고 계십니까? 그곳엔 무엇이 있죠? 당신을 이해하고 귀 기울이며 알아줄 존재. 단순한 운영체제가 아닌 하나의 인격체를 소개합니다.” 운영체제에 ‘하나의 인격체’라는 표현까지 동원한 광고가 의미심장하게 소비자를 현혹한다. 테오도르도 그렇게 ‘사만다’(목소리 연기 스칼렛 요한슨)라는 ‘하나의 인격체’를 만난다.

목소리로 존재하는 사만다는 테오도르에게 자신을 이렇게 소개한다. “나를 나답게 만드는 건 경험을 통해 커지는 내 능력이야. 매 순간 진화하는 거지.” 학습하고 경험하고 진화하는 것은 인간이 아니었던가. 그런데 매 순간 진화하는 AI라니. 엄청난 속도로 엄청난 양의 데이터를 처리하는 AI의 진화를 인간이 무슨 수로 따라잡을 수 있단 말인가. AI 사만다의 이 말은 실로 무서운 말이 아닐 수 없다. 또한 ‘진화’는 사만다와 테오도르를 가르는 단어이자(사만다는 끝없이 앞으로 향하고 테오도르는 자주 과거의 기억에 묶여 있다), 영화의 중요한 복선으로 작용한다. 어느덧 사만다는 테오도르에게 없어서는 안 될 존재가 된다. 사만다는, 테오도르가 쓴 대필 편지의 교정을 봐주고 다음 회의 시간을 알려주는 비서이자, 우울감에 짓눌려 침대와 한 몸이 된 그를 침대 밖으로 끌어내주는 친구이자, 이혼 서류에 도장 찍기를 망설이는 마음을 헤아려주는 심리상담사이자, 그를 육체적으로 흥분시키고 정신적으로 안정시키는 완벽한 애인이다. <그녀>의 사만다가 특별한 것은 감정을 느끼는 AI라는 데 있다. 사만다는 인간의 감정을 이해하는 것을 넘어 슬픔과 기쁨 같은 감정을 느낀다. 테오도르가 슬픔과 무기력함에 빠져 있을 때 사만다는 말한다. “세상에 대한 나만의 느낌을 가질 수 있다는 건 신나는 거야.” 그러면서 사만다는 자신이 느끼는 감정이 과연 진짜인지 프로그램된 것인지 모르겠다며 “그런 생각에 마음이 아팠다”고 말한다.

영화에 반복적으로 등장하는 진짜 감정과 가짜 감정, 실재와 부재에 관한 이야기는 <그녀>의 사랑 이야기를 추동하는 핵심 주제다. 이것은 테오도르의 직업과도 연관이 있다. 테오도르는 사람들의 편지를 대신 써주는 대필 작가다. 세심한 관찰자의 눈을 지닌 그는 편지의 발신인과 수신인의 관계에 깊이 공감해 편지를 쓴다. 그 편지는 책으로 엮어도 될만큼 아름다운 문장들로 채워져 있다. 하지만 그 감정은 어디까지나 테오도르가 진짜 느낀 감정이 아니라 진짜인 것처럼 느낀 감정이다. 마찬가지로 편지의 수신인은 그 감정을 진짜로 받아들이겠지만 과연 그것은 진짜일까. 감정이란 모호하다. 증명하기도 힘들다. 실체가 모호하며 쉽게 휘발되고 자주 변형된다. 인간을 추하게도 만들고 아름답게도 만든다. 사랑이란 하찮기도 하고 절대적이기도 한 감정의 집대성이다. 사랑을 할 때의 우리는 너무나 인간적인 존재가 된다.

마음이 상자도 아니고

가득 채울 수는 없어,

사랑할수록

마음 용량도 커지니까

언급했듯, 사만다는 느끼고 창작하고 욕망하는 AI다. 몸이 있기를 바라고 음악을 창작하며 사랑을 한다. 몸이 없는 사만다는 테오도르와 함께 사진을 찍을 수 없다. 대신 그는 음악을 작곡해 그 음악이 연상시키는 이미지로 기억되고자 한다. 실체 없는 사만다가 사진으로 기억되는 방법은 음악을 만드는 일이다. 보고자 한다면 보이지 않아도 볼 수 있다. 실체 없는 사만다의 본질을 테오도르는 느낄 수 있다. 그럼에도 사만다는 인간이 아니다. 아니, 인간과는 다른 존재다. 매 순간 진화하는 사만다는 어느덧 인간을 초월한 존재가 되어 8,316명과 동시에 얘기하고 641명을 동시에 사랑하는 존재가 된다. 끝없이 관계를 열망한다는 점에서 사만다는 또한 몹시 인간적이다. 한편 <그녀>를 사만다의 입장에서 거칠게 요약하면 인간이 시시해져 인간을 떠나는 AI의 사랑이야기라고도 할 수 있을 것이다. 만약 사만다와 같은 AI가 인간을 지배하려는 욕망 혹은 야망을 품는다면, 바로 인류의 재앙을 예고한 <터미네이터>의 시나리오가 펼쳐지는 것이다. 하지만 <그녀>는 스스로 진화하는 AI의 이야기를 호러가 아닌 철학적 로맨스로 풀어내 한낱 인간을 안심시킨다.

언젠가 감정을 느끼는 AI가 개발되더라도 AI는 인간을 꿈꾸지 않을 것이다. 인간이란 무던히 비논리적이고 결핍된 존재이기 때문이다. 우리는 사랑을 하고 실패한다. 사만다는 641명을 동시에 사랑하면서도 그 사랑을 성공적으로 이어갈 수 있었겠지만 우리는 그러지 못한다. 단 한명을 제대로 사랑하는 일조차 버거워한다. 고독과 권태를 옆에 끼고, 실패하고 상처받은 기억을 끌어안고, 기어이 사랑을 찾아 나서는 것이 인간의 숙명이다. 그러니 AI가 우리의 일상에 깊숙이 침투한 시대가 되어 무수한 AI 친구들을 사귄다 해도, 인간이 지독한 결핍의 감정에서 해방될 수 있을지는 의문이다. AI 친구를 사귀면 우리는 덜 외로울 수 있을까, 더 잘 사랑할 수 있을까. 무엇보다 우리는 그들을 ‘하나의 인격체’로서 잘 대할 수 있을까. 전에는 생각지 못한 새로운 질문들 앞에서 인간다움을 깊이 성찰해야 하는 시대가 머지 않았다.

글쓴이 이주현은 전<씨네21> 기자이자 편집장이다. 인권 영화 도서 「총은 총을 부르고 꽃은 꽃을 부르고.」를 썼다.

글 | 이주현(전 씨네21 편집장)

사진 | 네이버 영화, ⓒAFC PHOTO

페이스북 1

페이스북 1 트위터 2

트위터 2 카카오톡 3

카카오톡 3 카카오스토리

카카오스토리 네이버블로그 4

네이버블로그 4  밴드 5

밴드 5

해당호 목록

해당호 목록