마음 속 사람

[2018.03]

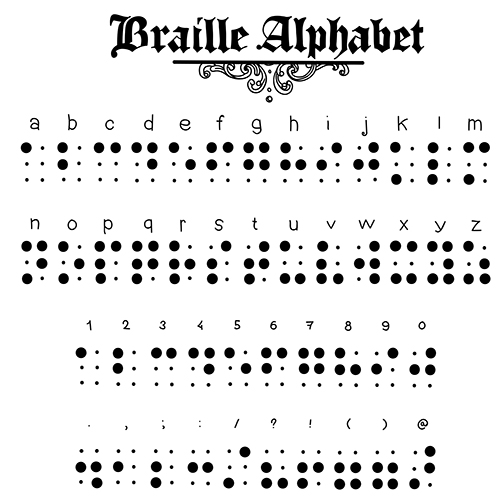

손으로 읽는 글씨를 만들다

- 루이 브라유

글 유시현

“사람이 나서 배우지 않으면 어두운 밤에 다니는 것과 같다.” 논어에 나오는 말이다. 점자가 발명되기 전 대부분 시각장애인은 몸과 마음 모두 어둠 속에 있을 수밖에 없었다. 시각장애인이 글을 읽을 수 있도록 점자를 만든 루이 브라유가 나타나기 전에는.

인생을 바꾼 송곳 두 개

1811년 프랑스 남부의 꾸브레이 마을. 어린 루이 브라유는 아버지가 마구(馬具)를 만드는 작업장에서 놀고 있었다. 그러다가 마구를 만드는 송곳에 눈을 다쳤지만 당시의 의료 기술로는 눈을 치료할 수 없었다. 설상가상으로 다치지 않은 눈도 감염되어 루이 브라유는 결국 전맹 시각장애인이 되었다. 학교에 갈 나이가 되었지만 배울 수 없었던 루이를 본 마을 성당 신부는 마을 학교 선생님에게 특별히 교육을 부탁했다. 비상한 기억력 덕분에 한 달 전에 선생님이 했던 말도 정확히 기억했고, 학습 능력도 남달랐다. 신부는 마을 귀족을 찾아가 왕립 맹학교 추천서를 부탁했고 결국 입학할 수 있었다. 1820년에 시각장애인이 책을 읽을 수 있는 방법은 종이 뒷면을 글자 모양대로 눌러 튀어나온 부분을 인쇄한 돋을 새긴 책뿐이었다. 하지만 O, C, Q 같은 글자를 손끝으로 구분하는 일이 쉬울 리가 없었다. 샤를 비에르가 야간에 명령을 전달하기 위해 만질 수 있는 점으로 표시한 야간 문자를 만난 그는 결국 송곳을 이용해 종이에 점을 표시, 알파벳 대신 사용할 수 있는 점자를 만들었다. 이때 루이 브라유의 나이는 열다섯 살이었다. 이 점자의 이름도 ‘브라유’가 되었다.

장애와 배움, 그 밀접함에 관하여

얼마 전, 서울 강서구에 특수학교를 설립하는 문제로 주민 토론회가 열렸을 때, 장애인 학부모가 무릎을 꿇고 호소한 일이 사회적으로 주목을 받았다. “지나가다가 때리셔도 맞겠습니다. 하지만 집 근처에 아이가 다닐 학교를 세우는 일은 포기할 수 없습니다.” 그 자리에서 ‘장애인에게 학교가 왜 필요하냐, 그냥 시설로 보내라’고 말하는 주민도 있었단다. 반년 정도 지난 일이지만 글로 다시 쓰려니 새삼 가슴이 저리는 동시에 화가 머리끝까지 치민다. 비장애인도 학력에 의한 차별이 아직까지 문제가 되는 사회다. 학교의 이름이 그 사람을 설명할 수 있다고 생각하는 것이다. 그렇게 학력과 배움이 소중한데 왜 장애인은 배울 기회를 가질 수 없는 걸까? 장애 학생이 등·하교에 3시간씩 소비하며 학교를 다녀야 하는 사회 현실을 부끄러워하는 것이 먼저 아닐까? 루이 브라유가 점자를 만든 덕분에, 알파벳과 문자의 구성 이 다른 한글로 ‘훈맹정음’을 만든 박두성 덕분에 시각장애인도 책을 읽을 수 있게 되었다. 비장애인이 접할 수 있는 책의 양과는 비교도 어려운 상황이지만 점자가 있어 새로운 지식으로 얻는 하나의 세상이 열린 셈이다. 헬렌 켈러는 브라유의 점자를 ‘시각장애인의 마법 지팡이’라고 표현했다. 마법 지팡이를 만들어 주지는 못할망정, 함께 세상을 살 수 있도록 가진 지팡이라도 빼앗지 말아야 할 것 아니겠는가.

유시현 님은 글노동자로 영화와 인권에 대한 칼럼을 주로 쓰고 있습니다.

화면해설.

이 글에는 루이 브라유 초상화와 브라유가 만든 시각장애인을 위한 영문 점자, 브라유 알파벳이 나열되어 있습니다.

페이스북 1

페이스북 1 트위터 2

트위터 2 카카오톡 3

카카오톡 3 카카오스토리

카카오스토리 네이버블로그 4

네이버블로그 4  밴드 5

밴드 5

해당호 목록

해당호 목록