문화 이음

[2019.05]

그날 이후, 시대 정서

영화〈생일〉

글 송형국

세월호 참사 5주기가 지났다. 많은 이들이 분노했고 더 많은 이들이 아팠다. 누군가는 애도하는 법을 고민했다. 유족들과 함께 하는 것을 할 일이라 여긴 이들이 있었다. 그들은 아픈 이들의 곁을 지키는 일이 우선이라고 생각했다. 영화 <생일>을 쓰고 연출한 이종언 감독도 그중 한 사람이다. 이 글은 <생일>에 담긴 애도의 윤리와 그로부터 확장된 한국인의 시대 정서를 풀었다.

누군가를 애도할 때 가져야 할 자세

영화 <생일>에 대해 말하기 전, 영화 <터널>의 한 대목을 먼저 살펴보기로 하자. 세월호 참사 이후 시대 정서를 담은 최초의 상업 영화로 <터널>을 꼽을 수 있다. 영화에는 구조를 기다리는 사람, 구하지 못하고 있는 당국, 이를 지켜볼 수밖에 없는 가족, 구조 작업 중 숨지는 이가 나온다. 주인공 정수(하정우)는 새로 개통된 터널을 통과하다 터널이 붕괴돼 고립된다. 터널 밖에서 발을 구르는 아내 세현(배두나)은 구조에 투입된 노동자들에게 음식을 해주며 남편이 구조되는 희망을 놓지 않는다.

구조를 시작한 지 상당한 시일이 흐른 뒤 더 이상 가망이 없다고 판단한 당국은 구조 작업 중단을 결정한다. 이 같은 결정에는 인근의 제2터널 공사를 재개해야 한다는 경제 논리도 한몫했다. 세현은 남편이 듣고 있을지도 모른다는 생각에 라디오 방송국에 찾아가 마이크를 잡는다. 세현이 한 말은 희망을 잃지 말라는 투의 헛된 구호가 아니었다. “구조 작업 이제 안 한대”라며 더 이상 외부의 도움을 기대하지 말라고 알렸다. 있는 그대로 ‘알아야 한다’는 촉구였다. 세현이라는 캐릭터는 관객을 포함한 이 사회가 재난을 맞았을 때 취할 태도와 누군가를 애도할 때 가져야 할 자세를 상징적으로 전한다. 그것은 없는 희망은 말하지 말 것, 내가 처한 조건을 정확히 알고 있을 것, 내 자리에서 할 수 있는 일을 할 것이다.

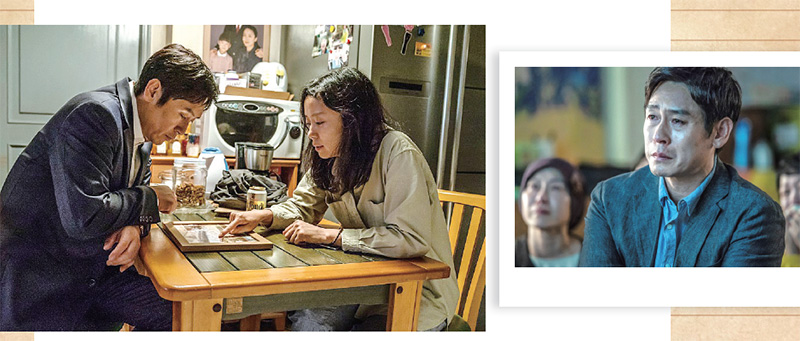

이 같은 사고는 영화 <생일>에서 전면적으로 확장된다. 세월호 참사로 아들을 잃은 순남(전도연)과 정일(설경구) 부부는 각자의 이유로 더욱 아프다. 그 이유를 짚어보는 작업은 <생일>을 본 관객이 영화를 이해하는 것으로부터 나아가 애도의 윤리를 고민해보는 과정이 될 것이다. 이 영화의 여러 주제 중에서 우선적으로 꼽을 수 있는 것은 ‘앎’이다.

극중 순남은 느닷없이 울부짖는다. 실제로 세월호 유가족들이 그랬다. 순남이 갑자기 통곡하는 장면에서 남편 정일은 어찌할 바를 모른다. 뭘 해야 할지 아는 이는 옆집 사는 우찬 엄마(김수진)다. 심리 전문가라서가 아니다. 그간 곁에 있었기 때문이다. 우찬 엄마는 순남을 잠시나마 달랠 약이 전자레인지 위 서랍에 있다는 걸 ‘알고’ 있다. 정일은 자신의 자리가 비어 있는 가족사진 밑에서 겨우 약을 찾아 꺼내고는 고개를 떨어뜨린다. 정일은 아내의 약은커녕 집 앞 재활용 분리수거장이 어디에 있는지도 몰랐다. 자리를 지켜야만 알 수 있는 것들이 있다. <생일>은 애도의 뜻은 갖고 있으나 어찌할 바를 모르는 이들이 있고, 그들이 마음으로나마 함께해야 할 곳은 상처 입은 이들의 곁이라는 말을 하고 있다.

시대의 죄책감을 성찰하는 시간

<생일>은 이 시대가 안고 있는 ‘죄책감’을 깊이 성찰하는 작품이기도 하다. 정일은 아들이 숨졌을 때 감옥에 있었기 때문에 가족과 함께하지 못했다. 극중 설정은 감옥이어야만 했다. 그날 모든 유가족들이 ‘팽목항’이라는 감옥에 갇혀 있었기 때문이다. 발을 구르며 울부짖을 뿐 한 발짝도 옮길 수 없었던 건 <터널>의 설정과도 겹친다. 다큐멘터리 <그날, 바다>의 한 인터뷰에서도 실제 유가족이 안고 있는 ‘죄책감’이 전해진다. “진상 규명이 된다고 해서 아이한테 덜 미안한 건 없을 것 같아요. 왜냐하면 지켜주지 못했잖아요.” 2학년 7반 허재강 어머니 양옥자 씨의 말이다. “진상 규명은 부모가 해야 할 당연한 일일뿐 죄책감은 덜어지지 않는다”며 눈물을 그치지 못했다. ‘팽목항’이라는 감옥에서 죄 없는 많은 이들이 죄책감을 얻었다. 곁으로 달려가지 못했다. 그날 이후 죄 없는 죄책감은 상식 있는 무수한 시민들의 것이 됐다. 기성세대라면 누구랄 것 없이 자신이 죄인이라는 각성 탓에 괴로워했다. 곁에 없어서 몰랐던 자나 딱히 잘못한 것 없는 자들의 죄책감은 세월호 참사 이후 시대 정서가 됐다.

<생일>의 프롤로그와 에필로그를 풀어보면 이 영화의 뜻에 한걸음 더 다가갈 수 있다. 프롤로그는 정일의 얼굴로 시작해 순남의 뒷모습으로 마무리된다. 앞서 언급했듯 죄책감을 안고 있는 정일의 얼굴은 이 시대의 표정이다. 정일이 내다보는 항공기 유리창에서 순남이 무심코 들여다보는 세탁기의 투명한 창으로 이어지는 영상에서 세월호의 애끊는 이미지가 겹친다. 베란다에 앉아 아들을 기다리는 순남의 시간은 그날 이후 멈춘 채 흐르지 않고 있다. 멈춰버린 유족의 시간과 팽목항의 감옥 같은 공간이 프롤로그 속에서 맞닿는다. 정지된 시간과 갇힌 공간. 이는 유족들이 여전히 느끼고 있을 대한민국이기도 하다. 순남의 베란다는 그 심정이 꾸역꾸역 눌려있는 애끊는 시공간이다. 극이 마무리되고 이어지는 에필로그에서 그곳 베란다가 다시 나온다. 그 자리에 정일이 서있다. 아들 수호와의 추억이 깃든 낚싯대를 손질하다 순남이 그랬던 것처럼 집 밖을 본다. 그 뒤 마지막 장면에서 카메라는 베란다, 즉 팽목항의 위치에 서서 집 안을 바라본다. 식구들은 각자 자기 자리로 들어가 화면에 보이지 않는다. 그리고 수호가 돌아왔다는 듯 현관 센서 등이 켜진다. 영화는 이렇게 멈춘 시간과 갇힌 공간으로부터 가족들을 꺼낸다. 유족이 거기서 나와 돌아가야 할 곳, 바로 일상이다. 영화가 상상을 통해 해낼 수 있는 그리고 있는 힘을 다 한 애도의 방식이다.

우리가 알아야 할 그 순간

영화의 정점인 생일 모임 장면은 ‘앎’의 모임이기도 하다. 실제로 안산의 ‘치유공간 이웃’에서 생일 모임을 한 이유가 그렇다. 당시 모임에 참여한 시인들은 희생된 학생의 생전 이야기에 오래도록 귀 기울인 다음 아이들의 목소리로 시를 써 생일잔치 때 공개했다. 장기간에 걸쳐 생일 모임을 준비한 공동체는 아이들에 대해 하나하나 알게 된다.

몰랐던 걸 알게 되는 건 부모도 마찬가지다. 떠난 자식을 위해 편지를 써오거나 기억을 꺼내놓는 친구가 누구인지 눈여기면서 공동체와 연결된다. 순남처럼 자신의 감옥에 웅크리고 있던 부모들도 조금씩 도움을 받는다. 극 중 대사처럼 “아시는 분은 다 아시겠지만, 수호는 눈치가 좀 없어서 친구네 집 음식을 바닥냈고”, “아시는 분은 다 아시겠지만, 그날 구명조끼를 친구에게 양보한 뒤 다른 친구를 구하러 물속으로 들어갔다”는 말은 모르는 사람은 통 모르는 얘기라는 뜻이기도 하다. 이 장면에서 나는 몰랐던 타인의 앎이 모이고 기억의 조각들이 맞춰지면서 좀처럼 손에 잡히지 않던 애도가 형태를 갖춘다.

상업영화 시스템을 통해 이야기가 유통될 필요도 여기에서 나온다. 실제 유족들에 대한 근거 없는 비난들은 사정을 아는 사람의 입에서 나올 수 있는 말들이 아니었다. 추모공원이 어떤 곳인지 알려고도 하지 않던 이들이 공원 조성을 반대했다. 세월호 CCTV가 조작됐을 결정적인 정황이 나왔는데도 알고 싶어 하지 않았다. <생일>의 내향적 정서가 죄책감이고 외향적 필요가 앎이라면, 이 영화는 작품의 안과 밖을 잇는 동시에 참사의 사회적 외연을 넓힌다. 한국인의 정서를 통째로 흔든 참사와 그 곁으로 걸어 들어가 1년간 자원봉사하며 이야기를 쓴 감독, 사건 당사자를 타자화하지 않는 작품이 스타 배우의 얼굴과 만나 전국 850여 개 스크린(개봉 첫 주 기준)에 걸린 현상으로서 <생일>이 지니는 뜻은 생각했던 것보다 폭이 넓다.

송형국 님은 KBS 문화복지부 기자이며, 영화 평론가로 활동하고 있습니다.

페이스북 1

페이스북 1 트위터 2

트위터 2 카카오톡 3

카카오톡 3 카카오스토리

카카오스토리 네이버블로그 4

네이버블로그 4  밴드 5

밴드 5

해당호 목록

해당호 목록